講者:謝宇程 研究員

系列前文:

台灣的教育的處境,一言以蔽之「多元開放世界中的自我封閉系統」 ── 確實有點抽象,但如果您閱讀了系列前文,就可以很快地理解這個描述。

身在現今的世界,比十六世紀的歐洲更多元,因為這個世界的權威已經極度地破碎分散,彼此不互相隸屬,丈量「優秀」與「傑出」有無數標準。例如:各種專業領域之間早就沒有尊卑,程式高手和名醫彼此之間沒有高下;新思惟國際的事業量體雖小,卻遠比規模巨大的 頂X 與 旺X 可敬可愛。這就像當盧森堡國民,比起當俄羅斯國民之間,並沒有卑尊高低。

茶壺內的爭奪,阻止不了茶壺被打破。

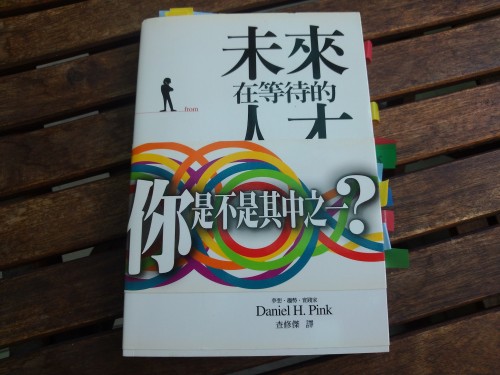

未來在等待的人才,我們的兒女是否是其中之一?圖 /《未來在等待的人才》

但在現今台灣的教育體系的運作方式,仍像是古代的中國。其中盛行的思維方式,還是把學生放在一個中央集權、單一頂峰、單維排序的模式。大學之間有卑尊高低,高中之間有卑尊高低,全部學生都可以用高中大學的學籍科系排出一個卑尊高低的順序。

教育部歷次教改,希望改變排序的邏輯,但並沒有造成多元化的效果。你把任兩位大學生放在一起,他們都知道誰比誰「傑出」一些,雖然這個認知是假的,但在教育體系之中,就是這麼強韌的存在著。

在晚清,世界列強壓著清廷打,英國開來幾艘船鑑可以在鴨片戰爭中打趴中國,這不是晚清的讀書人沒有用功,而是他們用功根本錯了方向。晚清的讀書人用功在考科舉,在比誰能把旁人比下,在封閉的體系中依中央的標準,成為秀才、進士。無論他們怎麼比,無論由李某某中進士,或者曾某某中進士,對這個頹唐中的國家而言,其實都沒有差別。

對家長和學生而言,花在「教育體系」這個封閉架構內競爭排序,花太多的心神,擔心某次考試分數高幾分低幾分,名次高幾名和低幾名,科系或學校名字叫什麼。

其實無論我們在封閉體系內部競爭成什麼樣的勝利者,從沒有辦法改變一件事,從外部看來,從歷史的遙遠後端看來,這些人的身影都可悲地藐小。在世界中只配被擺布、犧牲、跟在別人屁股後面跑龍套。

用更廣闊的尺度看待自己

今日,家長們真正的課題在於,是要讓自己與兒女的思維,停在封閉體系內競爭狀態,還是跨出這個監牢,走入開放體系;也就是說,要用這個封閉體系內的績效指標來定義自己,還是用這個廣大世界的課題來定義自己。

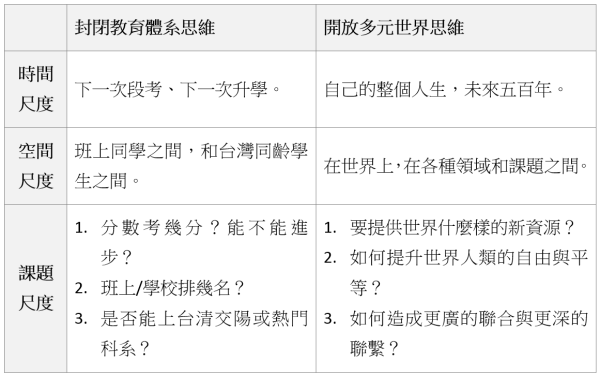

這兩個選項具體來說有什麼不同呢?用更白話的方式說,是思考、決策、判斷、行動的一系列尺度的不同:

對於核磁共振研究有極大貢獻的諾貝爾物理學獎得主艾西鐸.拉比曾被問到,為什麼他後來會成為大科學家。他說:「小時候,多數孩子回家時,媽媽會問:你今天得幾分;而我媽媽總問我:你今天有沒有想到好問題?這造成我的一人生和別人不同。」

大部分的台灣家長,總是問他們的兒女:你考第幾名了?台灣和這個世界在等待的下一代,他們心中要想的是:「我要為這個世界做什麼?」

有沒有這樣的人?這樣的人有多少?將會造成台灣命運的不同。