講者:謝宇程 研究員

好學生是怎麼樣待人接物?

也許我們心中會浮現一個類似「小叮噹中的王聰明」的孩子:上課安靜聽講,勤抄筆記,回家認真複習;下課路上遇到老師躬身行禮,被稱讚的時候要謙虛地說「沒有啦」,拿到梨子收下來留給弟弟。

卓越人士的學生時代

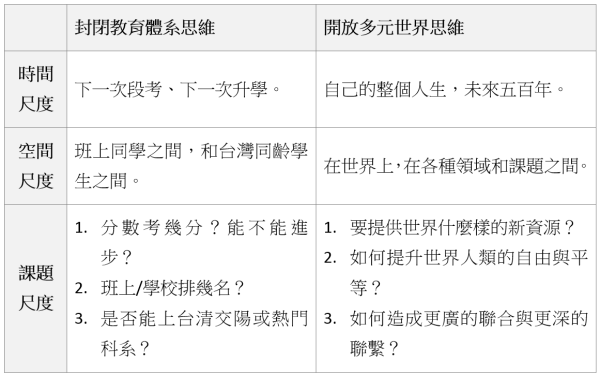

在我的「學與業」研究中,最近開始進行「卓越人士的學生時代」探討計畫。我想知道,那些卓越人士是如何度過他們的年輕時代。他們的思維、行動和選擇,都可能是我們教育的重要參考。

第一站,我從 Google 兩位創辦人:賴瑞.佩吉(Larry Page,下文稱為佩吉)及謝爾蓋.布林(Sergey Brin,下文稱為布林)開始。[註]

佩吉和布林的家庭對他們的人格影響極大。台灣的父母,是將孩子載往補習班的路上,或是引至發明創造的路上呢?

不溫不良不恭不讓

在我閱讀兩人的記載之中,首先讓我驚訝的是他們從小的表現,若在台灣包準會被當做壞孩子。無論對父親或對老師,他們可從來沒表示出所謂「晚輩式的恭敬」,對平輩更是如此。

佩吉不是個愛聊天講話的孩子,但他從小就極為好辯,和父親就有許多知識上的深刻對話,常常針鋒相對,直指核心。

布林也有相同的特質,熱愛智力較勁,無論針對什麼主題,都希望找到一個說法或方案比別人更好,或是發現別人想法中的錯誤。他常常和老師辯論,最後證明老師的觀點是錯的。

有趣的是,佩吉和布林兩人不會因為這樣的特質而交惡,反而因為彼此熱愛探究的特質而成為同伴,兩人後來也始終維持這個風格。佩吉和布林總是不斷互相戲謔、鬥嘴,並和任何樂於加入戰局的人爭辯,但從不自滿與頑固。

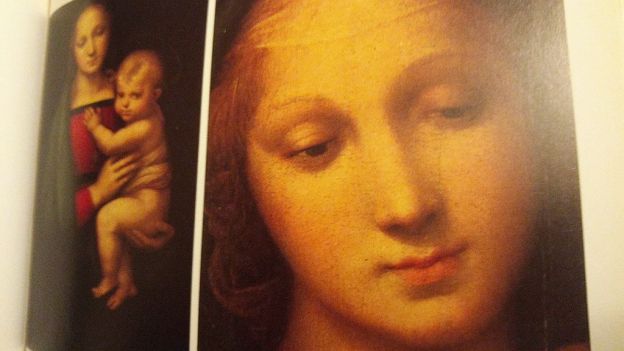

佩吉和布林在年少的時候,花許多時間討論及閱讀,沒有邊界。圖為某高中圖書館。

思想自由沒有邊界

布林的思考是有名的直接而快速,他有想法會立刻表達,毫不猶豫和任何人對話及互動。在他讀書的時候,常常不敲門就進指導教授的辦公室,劈頭就說自己的新概念,在任何聚會當中他都是最先被注意到的那個。

佩吉沒有像布林那樣衝,他通常深思熟慮,在會議上不見得發表意見,甚至常常不被注意到,但他總是深入思考事情發生的前因後果,當他深入思考後,也總會爭取發表他的意見。

但關於思想與談論事理,他們的共通點是:沒有邊界。他們聊電腦、哲學,以及任何想得到的事。這樣的模式發軔於他們與父母家人的相處模式。他們從小探究與討論各種課題,家人從來不會說「不要問那麼多」、「先把要考的東西讀熟再說」。

佩吉和布林兩人的自主性在研究生時代極為顯著,也展現在空間利用與安排上。他們原本被分到不同的研究室,但後來佩吉搬進布林的研究室。布林堅持使用更符合人體工學的椅子,不用學校分配的椅子,而且他們用樂高做成一個電腦架。他們在研究室掛滿盆栽以及藤蔓,並安裝了幫浦和自動澆水系統,幾乎成了熱帶叢林。

如果佩吉和布林生長在台灣?

如果佩吉和布林生長在台灣,可能不會被視為「好學生」。或者,可能早年的時候被父母「調教」,被師長「糾正」成接近「王聰明」的模式。他們是聰明人,為了生存、為了得到接納,想必也可以順利地改變自己。但如此,他們後來是否還會直探事理的本質,進行沒有框架的創造發明?

在佩吉和布林的學生時期,他們不被卡在「尊卑」的框架之中,他們直接的目標是學習,他們最重視的是事理。而幸運的是,他們身處的環境,並沒有那些容易被得罪、會受傷被冒犯的大人。因此,他們可以沒有顧忌地成長發展。

[註]:賴利.佩吉的名字應是勞倫斯:Lawrence,「Larry」是 Lawrence 這個名字的常見暱稱。相關課題,請參考:給兒女取什麼英文名字?看似小事,請別大意。

系列下集:好學生興趣志向該是什麼樣?Google 創辦人不一樣。

讀者提問:(Q&A) 在台灣環境中,孩子如何能順應心性來待人接物?