講者:蔡依橙 醫師

很多人,對我們的「多切面電腦斷層」團隊很有興趣,總覺得應該陣容龐大、資源豐碩。很可惜要讓大家失望了,哈哈,核心成員大概就照片裡頭這樣。這次我想談談,兩位具有世界級掃描技術的伙伴:右一的陳明至放射師,以及左一,已退休的林保鐘放射師。

世界級的放射師

我們在國際上發表超過 50 篇「多切面電腦斷層」的論文,所有的研究與案例,幾乎都是他們掃描的。不管是一天大的先天性心臟病、超長部位高流速廔管掃描、氣喘吁吁的肺高壓患者,都由他們用精湛的技術,獲得珍貴的診斷影像,幫助患者,也讓我們有更多與國際學界分享的素材。

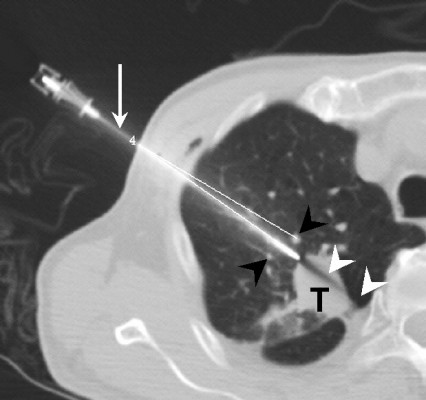

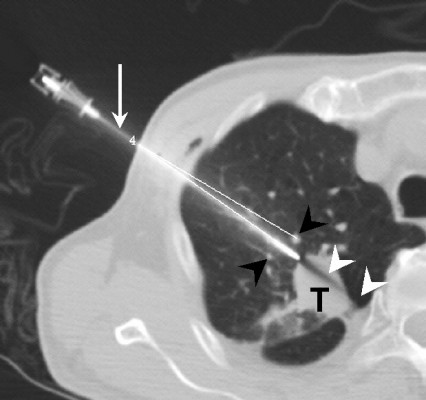

有他們的幫助,我的 CT-guided biopsy,方向誤差也才能控制到極小,閃過重要血管。與優秀人才合作的經驗,會上癮的,那是完全信任、高度精準,我們都知道,正在做的,是世界級的事情。

為什麼他們這麼傑出?說穿了很簡單:因為我們是平等對待的,深切知道,團隊裡頭角色不同,經驗的流通,如果有階級的高低,就流不通了。

我們每週,有一次中午的 MDCT team meeting,大家都要讀點新知,輪流報告,你報告,我也報告。對於失敗個案的檢討,我個人的想法錯了,就承認,你的決定對了,就鼓勵。

放射師站在醫療現場的第一線,任何直覺都有其珍貴的價值,應該去聆聽、去理解、去內化,更要給予犯錯的空間。優秀人才,能從犯錯的過程中學到的,比你預期的還要多很多,是非常寶貴的經驗,不應批評責罵。

相信伙伴 給予權力

說來容易,但其實在醫療圈的人就知道,很多時候,第一線的人員不願意衝、不願意做,只是因為醫師高高在上,用命令的、用責罵的,但出事的時候,卻首先卸責。

而我相反,引進技術的時候,因為英文還行,我先從國外經驗引進,指導建置;等技術轉移成熟之後,我詢問、我討論,聆聽第一線伙伴的感覺與作法,並做調整。

大方向訂好之後,給他們現場靈活應變的權力,任何特殊狀況,他們都有權決定怎麼掃描,如果失敗,那是我做 leader 的沒教好、沒溝通好;相對的,如果成功,則不吝給伙伴們,鼓勵與讚賞。

因為我們起步比歐美國家晚,就必須應變比歐美國家快,才能在已經有非常多文章發表的領域,仍然提出新看法,讓國際期刊驚艷。

真誠分享,好嗎?

有人曾建議我:「醫院派系複雜,你今天帶了幾個放射師,這些人又不是你的人,哪天換去協助別人,技術也學走,這樣太可惜。」

的確,我曾經遇過指導的年輕人,學走技術,就為了想苗正根紅,與我撇清關係,並疏遠我。當時的確頂難過的。

也曾有長輩當面跟我說,不要以為你的技術多難得,你那麼會教學,策反幾個你教過的學生來做,就全部轉移了。

但人生在世,總有些無法妥協的價值。所以,我的解決方法就是:讓自己永遠保持進步,也永遠跟伙伴們分享最新技術。

如果哪天伙伴要離開,沒關係,反正我是為台灣醫療界做教育跟投資,不是為了自己,被你服務到的病人,也是我的同胞,很好。至於疏遠或甚至轉而攻擊我的,就想:「算了,反正損失的是你,我們未來的進步與學習,很抱歉,你就沒機會一起跟了。」

事實也是如此,與我合作越久的伙伴,往往成績就越豐碩,我也越加珍惜。如果您觀察我們團隊夠久的話,會發現老朋友們一直都出現在我辦的各種活動中,十幾年了,持續一起進步成長。

而且,因為這種開放、互惠、分享、平等的團隊文化,呆久了會上癮,所以這幾年,讓我傷心難過的人與事,倒也不多。絕大多數朋友,都一路打拼上來,一同分享榮耀!

結論

是的,世界複雜。但我們可以選擇簡單,更可以選擇真誠待人。我覺得還不錯,您有空也試試。