講者:黃世宜 老師

Q:瑞士的大學生比臺灣的大學生格外用功,是否在學習的過程中,他們充分感受到知識學習的樂趣,並不以「苦讀」為苦,因為主動學習才是願意接觸知識的最大動力?

A:很難說誰比較用功,其實。應該是說,兩地大學生用功的動機並不一樣。

據我所觀察到的瑞士大學生,他們也並不是多麼熱愛知識學習。應該是說,只要是人,都會覺得讀書與工作是需要付出勞力與時間的。瑞士大學生週末也喜歡出去喝幾杯,也會自己安排渡假和運動娛樂,但是他們很清楚自己要什麼,所謂要什麼,就是指自我投資與效率回收。所謂自我投資與效率回收,講的就是時間與金錢。

在瑞士,生活費高,而一般薪水又不低,不一定要讀大學才能存錢。相反地,萬一花太長時間在讀大學上,說不定還會比一般人窮。比方說,國中畢業就走高職路線,有一技之長,二十歲就已經開始獨力賺錢的瑞士工匠,他可能二十幾歲,就已經存夠錢買人生第一棟房子了。可是一個大學生,二十幾歲,可能還在邊打工邊讀書,存不了什麼錢,頂多就是賺賺生活費跟學費而已。

所以,我所觀察到的瑞士大學生,會拼命地努力用功,希望趕緊結束當窮大學生的日子:希望自己不要再向爸媽伸手拿錢,希望自己不用再打零工,希望自己趕緊拿到學位,趕緊獨立。所以,「爭取獨立自主,早日靠自己能力賺錢」,是瑞士大學生用功的一大主因。

還有最恐怖的是,瑞士大學很.會.刷。

跟台灣剛好相反,台灣是把最嚴厲的淘汰關卡放在大學入學考那一關,在台灣,我們是用高中三年的學業成績去決定未來的職業的(這很矛盾,我知道)。

但瑞士不是。

瑞士是這樣,只要你能高中畢業,你都可以根據自己的性向志趣去讀大學選科系。(附註:除了一些醫學系有入學篩選之外,但我覺得瑞士醫學系即使有個別額外的入學考,但跟戰況慘烈的台灣比,也是小咖。)

但就像一位蘇黎世聯邦理工學院 ETH 物理系畢業的校友回憶(ETH 理工科在瑞士相當於台清交地位),他還記得當年傻呼呼小大一,教授第一天上課,語重心長地跟全體大一新生說:

「同學們,請你們好好看看,坐在你們身旁左右的同學,記住他們的臉孔吧,因為再過一個學期,他們可能就不見了。」

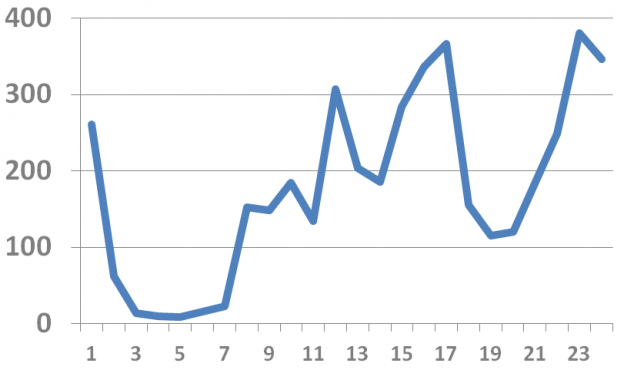

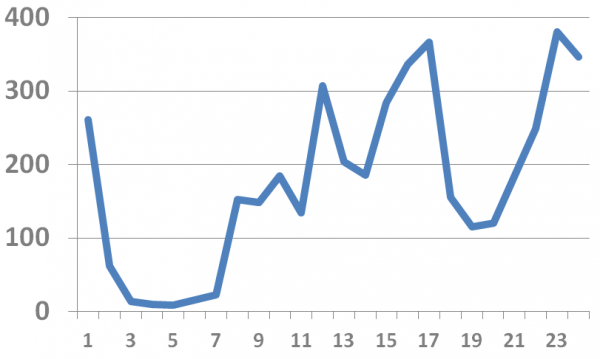

舉一個熱門科系為例,蘇黎世聯邦理工學院 ETH 電腦科學系,一年級新生有五百多人……

刷!第二年剩兩百人。

刷!第三年剩一百人。

刷!第四年剩五十人。

結果最後順利如期畢業的,只剩二三十人這樣。

瑞士大學生最害怕的就是中途被刷。因為這意味著,青春與金錢的浪費。想想看,萬一都讀了三年才被刷,落得什麼都沒有,只剩下一張「沒三小路用」的高中文憑而已,那該多不划算啊!在這種壓力之下,只有拼命讀書,才能讓自己免於被刷的厄運。

我常常覺得,在瑞士,一切是經過精確計算與評估風險的,他們不是帶著一種理想情懷或道德倫理去追求知識,而是務實、效率:就像世界知名的瑞士鐘錶與瑞士保險一樣:時間、風險。未來要走的每一步,所花的時間與風險,都值得好好精.打.細.算。

Q:所以說,是否在瑞士,並不是只有念大學才能出頭(台語)才能體會學習知識這件事?是否因為對所有職業的尊重,而並不是只有大學畢業才能在社會上有其生存的地位?

A:是的,在瑞士,並不是只有念大學才能出頭。要不要念大學對一個瑞士孩子來說,其實是一個自己要想清楚,一個自己得勇於承擔的決定:

敢不敢冒中途被刷的風險?

有沒有心理準備,當自己一邊去餐廳打工賺錢一邊擔心受怕被刷時,而看到那昔日功課不如我的工匠好友,卻都已經準備好要結婚蓋房子了,會不會眼紅呢?

但我喜歡瑞士這樣的平等。在瑞士有一技之長的人,即使沒讀過大學,但薪資以及社會地位,都受到保障,多元開放。人生原來有這麼多選擇,你真的沒有必要去忌妒或羨慕誰;你更沒有必要,賠上自己,去複製一個別人的人生。這樣的制度,很早就提醒了年輕人,未來很多,但沒有一個選擇是完美的,最重要的是,你得想清楚,你得為自己的未來精打細算。

你得為自己負責。