這個月我們舉辦了「留言王」大賽,經過一個月的激戰,話不多說,直接揭曉五位得獎者。

問:如何快速學習,掌握一門新領域的專業知識,並有效運用?(40歲 男 科技業研發經理)

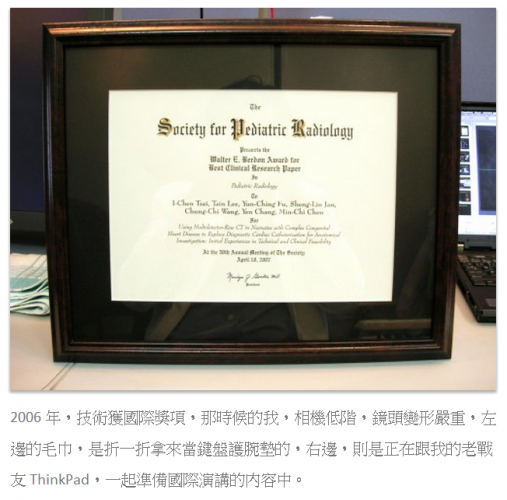

答:(蔡依橙)太巧了,這問題我剛好寫過。請參考:短時間精通全新領域:心臟電腦斷層。

濃縮一下,大約是:「往知識的源頭邁進、新領域沒有界線問題、大量的時間、市場敏感度與差異化實踐」,四個要點。

如果您仍有進一步疑惑,歡迎繼續提問!

問:好多講者都能在極有限的時間裡,持續性不間斷的閱讀各類書籍。想知道他們是怎麼辦到的。

答:(蔡依橙)讀「書」的話,比較簡單回答。讀「書」最難的點,其實是找出連續的時間來閱讀。如果你沒有小孩,那事情比較簡單,關掉電腦、手機切無聲,每天找一段時間,給自己兩個小時。就行。

通常難,是難在有小孩的時候,除非狠得下心把自己關起來兩個小時,完全不與家人見面,否則休息時間要閱讀並思考,是非常困難的。

自從晚上得幫小孩看功課後,為了因應時間碎片化,我的閱讀,從書籍為主,移到網路為主。現在的我,會用 feedly 訂閱網路一些高品質的訊息來源,如:BuzzOrange、TechOrange、Mr. Jamie……等。

因為現代人在 facebook 的時間越來越多,我們更要多利用這個管道,取得資訊。建議主動去「思考有深度、閱讀廣泛的朋友」那邊,多點讚並留言互動,這樣子做的話,facebook 的演算法,就會持續餵這些人的資訊給你,算是數位時代「談笑有鴻儒」的實際作法。

最後,也要習慣閱讀越來越短暫,有一點點空閒的時間,20 分鐘就看個 TED、10 分鐘就讀幾頁書、5 分鐘就看個雜誌、1 分鐘就翻閱一下 feedly 也好。

幸運的是,我們雖然忙碌,但隨著歲月淬煉出來的整合能力也越好,碎片化對我們的影響並不會太大的。

問:如何過濾大量資訊,在有限的時間跟體力下學習?

答:(蔡依橙)

讓大腦自己去過濾。

您跟我一樣是念醫學系的。其實醫學系的訓練,就是大量破碎資訊的訓練。

我經歷的醫學系課程,多數為百人大堂課。課程設計看似有系統,但實際上卻是上課聽不懂,因為去都在睡,後來我乾脆也不去了。一年級不懂事,念原文書想學系統知識,結果期中考別人都 90 我只有 58,嚇壞。之後四年多,就考前狂 K 共筆,寫寫考古題,偶爾補考一下,也順利進醫院見實習了。

回想當年的學習過程,其實共筆跟考古題,就是一塊塊知識的小磚頭,零碎而沒有組織。但我們已經被訓練成,會自己去整合這些知識碎片,找到規律,並且理解到能考試的地步!

想想,當年沒有 Wikipedia,能做到這樣,真是不容易啊 XD

所以,進社會後,我的建議也是一樣。想方設法讓自己暴露在大量的資訊中,大腦會自己過濾,然後,逐漸朝「有感覺、有興趣、有共鳴」的來源去追,就會越懂越多!

受邀到世界各國演講的過程中,看著每個國家截然不同的經濟水平、生活文化,驚覺自己對社會、政治、經濟、商業模式一點概念都沒有。後來,就從 facebook 開始,配合當年的 Google Reader (現在可改用 feedly),閱讀大量資訊,配合 TED 以及各種 PodCast,建立起對醫療以外世界的認識,也開啟了深度思考的路。

當年的我,只有一台工作筆電,沒時間看的資訊還要印出來放醫師服口袋,利用工作空檔閱讀。現在的你,有各種手持行動裝置,大量吸收資訊,一定更容易的!

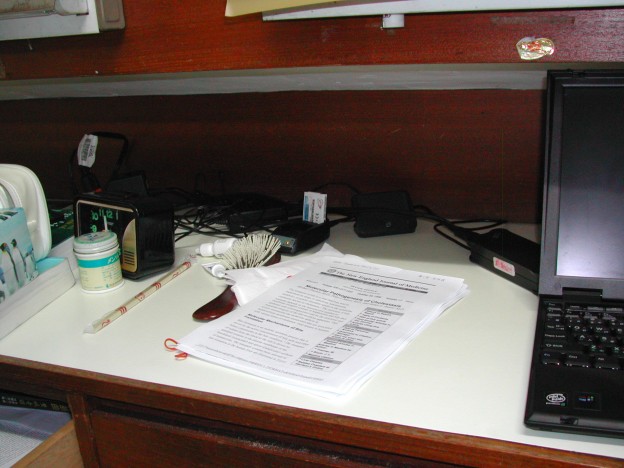

2001 年實習,醫院宿舍照片。右手邊為工作筆電,中間為印出準備放在醫師服口袋的資料:Molecular pathogenesis of cholestasis. NEJM 1998

講者:蔡依橙 醫師

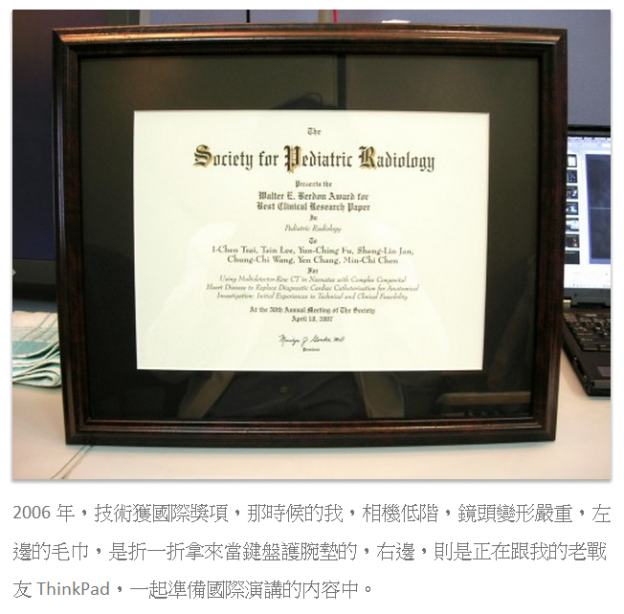

右上角的印表機,以及我正在使用的筆電,就是陪我度過「無辦公室」時期的好朋友。注意看印表機上,大字寫著「SillyDuck 私人財產」,「白面向上」是提醒我自己,手動雙面列印時不要放錯面了。

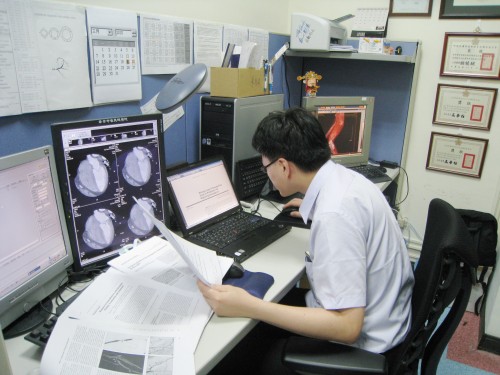

「研究生涯」,我發現對臨床醫師來說,最難的是「起飛」,也就是從「沒有文章」到「第一篇文章被刊登」的過程。以下分享我的作法,以及為什麼要這樣做:

首先,必須認清一件事實,我們是全職的醫師,不是全職的研究者,沒辦法用基礎醫學從業者的那一套來做,因為醫師白天的黃金工作時間 (7:30a – 6:00p),都奉獻在醫療上,即使用下班做研究 (6:00p-10:00p),你犧牲了休閒時間,研究時數也只有全職研究者的一半不到。

所以,你必須讓研究與你的臨床事業發揮加成效應,假設你每天的工作,是在開刀與照顧病人,那你就應該做開刀與照顧病人「相關」的研究,而不是重新去學 Western blot、flow cytometry。

接著,要把研究的精神與思想,帶進你的工作中,去思考每個理所當然的事情,背後為什麼是這樣,有沒有可以突破的點?有沒有還沒被回答的問題?利用工作的每分每秒,找到研究的題材。

為了增廣眼界,並學會深度思考,你必須大量閱讀。我建議,在這個階段,你得為自己做點初期投資:

– 筆記型電腦:方便你移動,隨時筆記、上網找資料,隨時建構一個屬於自己的行動研究室,即使那可能只是會議室的一角,即使那只是門診結束到查房之間的空檔。建議是配有 SSD 的 ThinkPad,開機速度快,耐摔耐撞,故障率低。不要想用平板,因為輸入沒有筆電快,而且當你用平板,寫作改用桌機,會導致資料的分散與碎片化,沒辦法很有效率的整合。筆電,是實現單一平台的最強力解決方案。

– 印表機:因為使用醫院印表機,會被講話,又怕影響醫療工作。建議自己買一台,用大支麥克筆明顯的寫上自己的名字,告訴人家這是你私人的,是你個人印 paper 使用的機器。我當初是買一台 HP 的入門黑白雷,放在科內一個沒有人管的角落。

接著鎖定兩本標竿期刊,臨床的就好,固定每期閱讀目錄,瞭解最新研究都做些什麼主題。看到喜歡的文章,就先印下來,塞到背包或醫師服口袋裡,這能讓你更有效的利用零碎時間閱讀,連開機時間都省了,而且弄丟不可惜。

另外,要閱讀業界相關的新聞網站,例如:MedScape、AuntMinnie。因為業界新聞與商業廣告,可以讓你更快抓到時代進步的方向:現在全世界流行什麼手術器械、什麼藥物、什麼影像工具。當然,看到有趣或資訊量大的新聞與廣告,也一樣印出來,放在口袋裡隨時閱讀。

我就是從一台 ThinkPad 筆電與印表機,以及大量印出來閱讀的論文與新聞,開始的。

閱讀印出來的 PDF 時,永遠寫下你看了「每一段」的心得,逼自己去思考:他為什麼要這樣寫?為什麼跟我在醫院做的不一樣,是文化差異,還是我們與世界趨勢脫節?很多醫療工作的流程,在台灣因為資源有限,都被 modify 過,你要瞭解歐美怎麼做,並做調整,才不會寫出馬上就被打槍的研究法。

這些做滿筆記的紙,都留下來,然後在電腦建一個 word 檔案,記錄最重要的心得,讓自己的閱讀,留下屬於自己的記錄與思考。也減少了未來寫作時,找適當 reference 的辛苦。

| Nieman K, Cademartiri F, Lemos PA, Raaijmakers R, Pattynama PMT, de Feyter PJ. Reliable noninvasive coronary angiography with fast submillimeter multislice spiral computed tomography. Circulation 2002; 106:2051-2054 | 1. 兩篇作 16-MDCT coronary 的都建議用藥物控制心跳2. 繼 EBCT 後,接著 MDCT 也開始作打藥 CTCA 的 paper 3. sensitivity / specificity 跟之前四切其實差不多,但 vessel visualization 增加,從四切的 68% 大概進展到 90%。 |

當你閱讀的論文超過五十篇,一定有你特別敬佩、特別喜歡,也覺得自己可以模仿,做點主題改變,就能執行的研究。記得,把這幾篇論文讀得滾瓜爛熟,多印幾份到處放也可以,五次、十次這樣讀,當成學習模範。

這時的你,已經看過「很多」學術文章,想到的研究題材與可行性,會比較成熟。

下班後的時間,比較連續,適合用來思考研究設計與執行:我要作什麼研究、該準備怎樣的資料、怎麼收集最省力又完整。設計收集資料的登記表時,記得要不斷的印出來,自己填寫看看好不好用,一個設計良好的資料登記表,收集資訊快速,輸入電腦也將更容易。

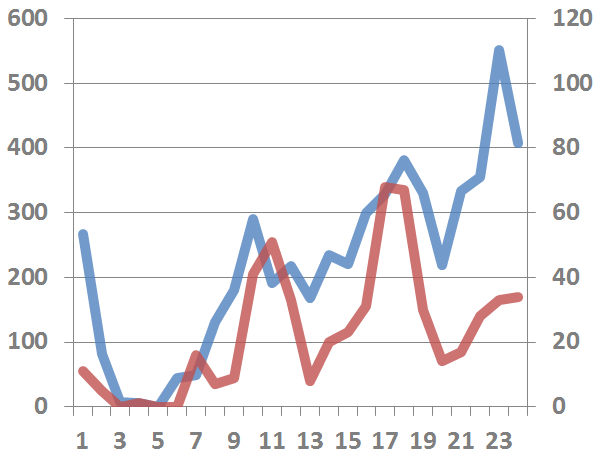

努力當然不保證成功,但沒有努力絕對不會成功。這樣開始做的十個月內,我收集了五組資料,寫成五篇論文,但全部被退稿。從退稿意見中學習後,第六篇,也就是我大量閱讀、大量思考、大量尋找可以突破的方向的第十二個月,我的第一篇 original article 被接受,研究生涯起飛。

這是我能想到,自學不求人,投資金額最小,也最快能成功的方案 (想想你去研究所學,要花多少時間跟金錢,還不一定學得會)。而且,我真的走過這條路,確認過可行性,誠摯推薦給您。